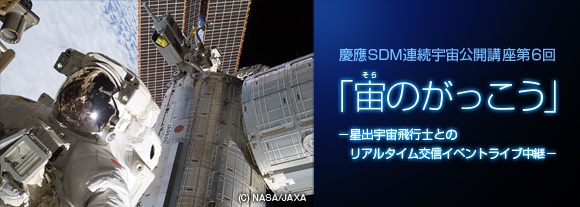

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科(SDM研究科)およびグローバルCOE プログラム「環境共生・安全システムデザインの先導拠点」では、一般社団法 人Think the Earth、との共催で、国際宇宙ステーションやこれからの宇宙開発について第一人者が分かりやすく解説するセミナーや国際宇宙ステーションに長期滞在中の星出彰彦宇宙飛行士(JAXA)とのリアルタイム交信イベントライブ中継を行う公開講座「宙(そら)のがっこう」を下記のとおり開催します。中学生以上を対象とした一般向け公開講座です。申込みは下記URLからお願いいたします。

注)星出宇宙飛行士とのリアルタイム交信イベントをパブリックビューイングの形でご覧いただくもので、藤原洋ホール会場は国際宇宙ステーションと双方向には繋がっていません。当日、別会場で実施される世田谷区・南三陸町(募集はしていません)から参加する児童・生徒との交信イベントをライブで中継するものです。

協生館会場の様子はU-stream配信しています。 【こちら】からご覧いただけます。 19時から配信予定です。

| 日時 | 11月6日(火)19:00~22:30 (リアルタイム交信の状況で終了時刻は変更の可能性があります) |

||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 場所 | 慶應義塾大学日吉キャンパス 協生館 藤原洋記念ホール (横浜市港北区日吉4-1-1) 地図は 【こちら】です |

||||||||||||||||||||||||

| 定員 | 300名(先着順) | ||||||||||||||||||||||||

| 対象 | 中学生以上(中学生は保護者同伴が必要) | ||||||||||||||||||||||||

| プログラム (予定) |

|

||||||||||||||||||||||||

| 申し込み | 【こちら】のフォームからお申し込みください。 | ||||||||||||||||||||||||

| 主催 |

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 |

星出彰彦宇宙飛行士(JAXA)とのリアルタイム交信イベントは、SDM研究科のスタジオと国際宇宙ステーションをネットワークで接続して実施しますが、藤原洋記念ホールではその様子をライブ中継します。21:00から20分間の予定ですが、国際宇宙ステーションの状況次第で交信が中止されること、また、開始時間が変動する可能性があります。

- 宙(そら)の学校登壇者の紹介

|

狼 嘉彰(おおかみ よしあき) 「宇宙ステーション:夢の実現」 宇宙に人間が滞在する施設、宇宙ステーション、に対するあこがれは、19世紀中ごろのSF小説にすでに現われていました。しかし、人間が実際に宇宙に飛び出すには、それから1世紀を要しました。現在運用中の本格的な国際宇宙ステーションが実現したのは、さらに30年後のことです。夢の実現と宇宙技術の発展との歩みを振り返り、今後の宇宙利用や宇宙への進出についてお話しします。 ▼ プロフィール 慶應義塾大学大学院システムデザインマネジメント研究科前委員長・前教授、東京工業大学大学名誉教授、慶応義塾大学システムデザイン工学科教授、宇宙開発事業団研究総監を歴任。専門分野は、戦略的システムズエンジニアリング、複雑システムのダイナミクスと制御、日本機械学会フェロー、国際システムズエンジニアリング協議会フェロー、米国AIAA,IEEEなどの会員、著書:「宇宙ステーション入門・第2版」東大出版2004年他 |

|---|---|

|

久保田晃弘 (くぼた あきひろ) 「ARTSAT:衛星芸術プロジェクト」 多摩美術大学と東京大学が共同で取り組んでいるARTSATプロジェクトは、衛星とそのデータを利用したアート&デザイン作品の制作を通じて、衛星を専門家のための「特別なモノ」から、市民の日常の中の「身近なコト」へと変えていくことを目指しています。 現在開発中の超小型衛星「INVADER」は、芸術利用を主目的とした世界初の芸術衛星です。2014年2月にH-IIAロケットの相乗りで打ち上げが予定されています。 ▼プロフィール 1960年生まれ。多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース教授。東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。工学博士。衛星芸術(artsat.jp)、バイオアート(bioart.jp)、デジタル・ファブリケーション(fablabjapan.org)、ソーシャル・マテリアル (monofactory.nakadai.co.jp)、自作楽器によるサウンド・パフォーマンス (hemokosa.com) など、さまざまな領域を横断・結合するハイブリッドな創作の世界を開拓中。主な著書に『消えゆくコンピュータ』、『ポスト・テクノ(ロジー)ミュージック』(共著)、『FORM+CODE -デザイン/アート/建築における、かたちとコード』『ビジュアル・コンプレキシティ― 情報パターンのマッピンク』(監訳)などがある。 |

|

矢野 創(やの はじめ) 「宇宙探査:フロンティアへの挑戦」 ▼プロフィール 1995年、英国ケント大学院宇宙科学科でPh.D.を取得後、旧文部省宇宙科学研究所、米国航空宇宙局ジョンソン宇宙センターを経て、現在はJAXA宇 宙科学研究所・学際科学研究系助教。総合研究大学院大学物理科学研究科宇宙科学専攻およびJAXA月惑星探査プログラムグループも併任。LDEF、 EuReCa、ハッブル宇宙望遠鏡, SFU, Leonid MAC、のぞみ、スターダスト、はやぶさ、イカロス、たんぽぽ、はやぶさ2、ソーラー電力セイルなど、十余りの日欧米の宇宙実験、太陽系探査プロジェクト に参画。「はやぶさ」では、科学チームメンバー、試料採取機構開発、運用スーパーバイザー、カプセル回収・科学輸送を担当。2007年にPMP認定。 2009年より相模原市立博物館協議員。 |

|

神武 直彦(こうたけ なおひこ)(モデレータ) ▼プロフィール 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科准教授。大学卒業後、宇宙開発事業団入社。H-IIAロケットの研究開発と打上げに従事。欧州宇宙機関(ESA)研究員を経て、宇宙航空研究開発機構主任開発員。国際宇宙ステーションや人工衛星に搭載するソフトウェアの独立検証・有効性確認の統括および宇宙機搭載ソフトウェアに関するアメリカ航空宇宙局(NASA)、ESAとの国際連携に従事。2009年度より慶應義塾大学准教授。Sentinel Asia Projectメンバー、Multi-GNSS Asia 運営委員、IMES(屋内GPS)コンソーシアム代表幹事。 |

*当日はCDF教室において「情報技術と宇宙時代」と題したライブ交信イベントを開催致します。あわせてご確認下さい。詳細は【こちら】

JAXAによる星出宇宙飛行士の活動の様子ページにリンク以上